SAN FERNANDO III DE CASTILLA Y DE LEÓN (1198-1252).

Por José Mª. Sánchez de Muniáin

San Fernando (1198? – 1252) es, sin

hipérbole, el español más ilustre de uno de los siglos cenitales de la

historia humana, el XIII, y una de las figuras máximas de España; quizá

con Isabel la Católica la más completa de toda nuestra historia

política. Es uno de esos modelos humanos que conjugan en alto grado la

piedad, la prudencia y el heroísmo; uno de los injertos más felices, por

así decirlo, de los dones y virtudes sobrenaturales en los dones y

virtudes humanos.

A diferencia de su primo carnal

San Luis IX de Francia, Fernando III no conoció la derrota ni casi el

fracaso. Triunfó en todas las empresas interiores y exteriores. Dios les

llevó a los dos parientes a la santidad por opuestos caminos humanos; a

uno bajo el signo del triunfo terreno y al otro bajo el de la

desventura y el fracaso.

Fernando III unió

definitivamente las coronas de Castilla y León. Reconquistó casi toda

Andalucía y Murcia. Los asedios de Córdoba, Jaén y Sevilla y el asalto

de otras muchas otras plazas menores tuvieron grandeza épica. El rey

moro de Granada se hizo vasallo suyo. Una primera expedición castellana

entró en África, y nuestro rey murió cuando planeaba el paso definitivo

del Estrecho. Emprendió la construcción de nuestras mejores catedrales

(Burgos y Toledo ciertamente; quizá León, que se empezó en su reinado).

Apaciguó sus Estados y administró justicia ejemplar en ellos. Fue

tolerante con los judíos y riguroso con los apóstatas y falsos

conversos. Impulsó la ciencia y consolidó las nacientes universidades.

Creó la marina de guerra de Castilla. Protegió a las nacientes Ordenes

mendicantes de franciscanos y dominicos y se cuidó de la honestidad y

piedad de sus soldados. Preparó la codificación de nuestro derecho e

instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y

documentos públicos, en sustitución del latín. Parece cada vez más claro

históricamente que el florecimiento jurídico, literario y hasta musical

de la corte de Alfonso X el Sabio es fruto de la de su padre. Pobló y

colonizó concienzudamente los territorios conquistados. Instituyó en

germen los futuros Consejos del reino al designar un colegio de doce

varones doctos y prudentes que le asesoraran; mas prescindió de validos.

Guardó rigurosamente los pactos y

palabras convenidos con sus adversarios los caudillos moros, aun frente

a razones posteriores de conveniencia política nacional; en tal sentido

es la antítesis caballeresca del «príncipe» de Maquiavelo. Fue, como

veremos, hábil diplomático a la vez que incansable impulsor de la

Reconquista. Sólo amó la guerra bajo razón de cruzada cristiana y de

legítima reconquista nacional, y cumplió su firme resolución de jamás

cruzar las armas con otros príncipes cristianos, agotando en ello la

paciencia, la negociación y el compromiso. En la cumbre de la autoridad y

del prestigio atendió de manera constante, con ternura filial,

reiteradamente expresada en los diplomas oficiales, los sabios consejos

de su madre excepcional, doña Berenguela. Dominó a los señores

levantiscos; perdonó benignamente a los nobles que vencidos se le

sometieron y honró con largueza a los fieles caudillos de sus campañas.

Engrandeció el culto y la vida monástica, pero exigió la debida

cooperación económica de las manos muertas eclesiásticas y feudales.

Robusteció la vida municipal y redujo al límite las contribuciones

económicas que necesitaban sus empresas de guerra. En tiempos de

costumbres licenciosas y de desafueros dio altísimo ejemplo de pureza de

vida y sacrificio personal, ganando ante sus hijos, prelados, nobles y

pueblo fama unánime de santo.

Como gobernante fue a la vez

severo y benigno, enérgico y humilde, audaz y paciente, gentil en

gracias cortesanas y puro de corazón. Encarnó, pues, con su primo San

Luis IX de Francia, el dechado caballeresco de su época.

Su muerte, según testimonios

coetáneos, hizo que hombres y mujeres rompieran a llorar en las calles,

comenzando por los guerreros.

Toma de Sevilla por Fernando III en 1248: Saqqaf (Axataf) le hace entrega de las llaves (Francisco Pacheco, s. XVII).

Más aún. Sabemos que arrebató el

corazón de sus mismos enemigos, hasta el extremo inconcebible de lograr

que algunos príncipes y reyes moros abrazaran por su ejemplo la fe

cristiana. «Nada parecido hemos leído de reyes anteriores», dice la

crónica contemporánea del Tudense hablando de la honestidad de sus

costumbres. «Era un hombre dulce, con sentido político», confiesa Al

Himyari, historiador musulmán adversario suyo. A sus exequias asistió el

rey moro de Granada con cien nobles que portaban antorchas encendidas.

Su nieto don Juan Manuel le designaba ya en el En-xemplo XLI «el santo

et bienauenturado rey Don Fernando».

Más que el consorcio de un rey y

un santo en una misma persona, Fernando III fue un santo rey; es decir,

un seglar, un hombre de su siglo, que alcanzó la santidad santificando

su oficio.

Fue mortificado y penitente,

como todos los santos; pero su gran proceso de santidad lo está

escribiendo, al margen de toda finalidad de panegírico, la más fría

crítica histórica; es el relato documental, en crónicas y datos sueltos

de diplomas, de una vida tan entregada al servicio de su pueblo por amor

de Dios, y con tal diligencia, constancia y sacrificio, que pasma. San

Fernando roba por ello el alma de todos los historiadores, desde sus

contemporáneos e inmediatos hasta los actuales. Físicamente, murió a

causa de las largas penalidades que hubo de imponerse para dirigir al

frente de todo su reino una tarea que, mirada en conjunto, sobrecoge.

Quizá sea ésta una de las formas de martirio más gratas a los ojos de

Dios.

Vemos, pues, alcanzar la

santidad a un hombre que se casó dos veces, que tuvo trece hijos, que,

además de férreo conquistador y justiciero gobernante, era deportista,

cortesano gentil, trovador y músico. Más aún: por misteriosa providencia

de Dios veneramos en los altares al hijo ilegítimo de un matrimonio

real incestuoso, que fue anulado por el gran pontífice Inocencio III: el

de Alfonso IX de León con su sobrina doña Berenguela, hija de Alfonso

VIII, el de las Navas.

Fernando III tuvo siete hijos

varones y una hija de su primer matrimonio con Beatriz de Suabia,

princesa alemana que los cronistas describen como «buenísima, bella,

juiciosa y modesta» (optima, pulchra, sapiens et pudica), nieta del gran

emperador cruzado Federico Barbarroja, y luego, sin problema político

de sucesión familiar, vuelve a casarse con la francesa Juana de

Ponthieu, de la que tuvo otros cinco hijos. En medio de una sociedad

palaciega muy relajada su madre doña Berenguela le aconsejó un pronto

matrimonio, a los veinte años de edad, y luego le sugirió el segundo. Se

confió la elección de la segunda mujer a doña Blanca de Castilla, madre

de San Luis.

Sería conjetura poco discreta

ponerse a pensar si, de no haber nacido para rey (pues por heredero le

juraron ya las Cortes de León cuando tenía sólo diez años, dos después

de la separación de sus padres), habría abrazado el estado eclesiástico.

La vocación viene de Dios y Él le quiso lo que luego fue. Le quiso rey

santo. San Fernando es un ejemplo altísimo, de los más ejemplares en la

historia, de santidad seglar.

Santo seglar lleno además de

atractivos humanos. No fue un monje en palacio, sino galán y gentil

caballero. El puntual retrato que de él nos hacen la Crónica general y

el Septenario es encantador. Es el testimonio veraz de su hijo mayor,

que le había tratado en la intimidad del hogar y de la corte.

San Fernando era lo que hoy

llamaríamos un deportista: jinete elegante, diestro en los juegos de a

caballo y buen cazador. Buen jugador a las damas y al ajedrez, y de los

juegos de salón.

Amaba la buena música y era buen

cantor. Todo esto es delicioso como soporte cultural humano de un rey

guerrero, asceta y santo. Investigaciones modernas de Higinio Anglés

parecen demostrar que la música rayaba en la corte de Fernando III a una

altura igual o mayor que en la parisiense de su primo San Luis, tan

alabada. De un hijo de nuestro rey, el infante don Sancho, sabemos que

tuvo excelente voz, educada, como podemos suponer, en el hogar paterno.

Era amigo de trovadores y se le

atribuyen algunas cantigas, especialmente una a la Santísima Virgen. Es

la afición poética, cultivada en el hogar, que heredó su hijo Alfonso X

el Sabio, quien nos dice: «todas estas vertudes, et gracias, et bondades

puso Dios en el Rey Fernando».

Sabemos que unía a estas

gentilezas elegancia de porte, mesura en el andar y el hablar, apostura

en el cabalgar, dotes de conversación y una risueña amenidad en los

ratos que concedía al esparcimiento. Las Crónicas nos lo configuran,

pues, en lo humano como un gran señor europeo. El naciente arte gótico

le debe en España, ya lo dijimos, sus mejores catedrales.

A un género superior de

elegancia pertenece la menuda noticia que incidentalmente, como detalle

psicológico inestimable, debemos a su hijo: al tropezarse en los

caminos, yendo a caballo, con gente de a pie torcía Fernando III por el

campo, para que el polvo no molestara a los caminantes ni cegara a las

acémilas. Esta escena del séquito real trotando por los polvorientos

caminos castellanos y saliéndose a los barbechos detrás de su rey cuando

tropezaba con campesinos la podemos imaginar con gozoso deleite del

alma. Es una de las más exquisitas gentilezas imaginables en un rey

elegante y caritativo. No siempre observamos hoy algo parecido en la

conducta de los automovilistas con los peatones. Años después ese mismo

rey, meditando un Jueves Santo la pasión de Jesucristo, pidió un barreño

y una toalla y echóse a lavar los pies a doce de sus súbditos pobres,

iniciando así una costumbre de la Corte de Castilla que ha durado hasta

nuestro siglo.

Hombre de su tiempo, sintió

profundamente el ideal caballeresco, síntesis medieval, y por ello

profundamente europea, de virtudes cristianas y de virtudes civiles.

Tres días antes de su boda, el 27 de noviembre de 1219, después de velar

una noche las armas en el monasterio de las Huelgas, de Burgos, se armó

por su propia mano caballero, ciñéndose la espada que tantas fatigas y

gloria le había de dar. Sólo Dios sabe lo que aquel novicio caballero

oró y meditó en noche tan memorable, cuando se preparaba al matrimonio

con un género de profesión o estado que tantos prosaicos hombres

modernos desdeñan sin haberlo entendido. Años después había de armar

también caballeros por sí mismo a sus hijos, quizá en las campañas del

sur. Mas sabemos que se negó a hacerlo con alguno de los nobles más

poderosos de su reino, al que consideraba indigno de tan estrecha

investidura.

Deportista, palaciano, músico,

poeta, gran señor, caballero profeso. Vamos subiendo los peldaños que

nos configuran, dentro de una escala de valores humanos, a un ejemplar

cristiano medieval.

De su reinado queda la fama de

las conquistas, que le acreditan de caudillo intrépido, constante y

sagaz en el arte de la guerra. En tal aspecto sólo se le puede

parangonar su consuegro Jaime el Conquistador. Los asedios de las

grandes plazas iban preparados por incursiones o «cabalgadas» de

castigo, con fuerzas ágiles y escogidas que vivían sobre el país. Dominó

el arte de sorprender y desconcertar. Aprovechaba todas las coyunturas

políticas de disensión en el adversario. Organizaba con estudio las

grandes campañas. Procuraba arrastrar más a los suyos por la persuasión,

el ejemplo personal y los beneficios futuros que por la fuerza.

Cumplidos los plazos, dejaba retirarse a los que se fatigaban.

Esta es su faceta histórica más

conocida. No lo es tanto su acción como gobernante, que la historia va

reconstruyendo: sus relaciones con la Santa Sede, los prelados, los

nobles, los municipios, las recién fundadas universidades; su

administración de justicia, su dura represión de las herejías, sus

ejemplares relaciones con los otros reyes de España, su administración

económica, la colonización y ordenamientos de las ciudades conquistadas,

su impulso a la codificación y reforma del derecho español, su

protección al arte. Esa es la segunda dimensión de un reinado

verdaderamente ejemplar, sólo parangonable al de Isabel la Católica,

aunque menos conocido.

Mas hay una tercera, que algún

ilustre historiador moderno ha empezado a desvelar y cuyo aroma es

seductor. Me refiero a la prudencia y caballerosidad con sus adversarios

los reyes musulmanes. «San Fernando –dice Ballesteros Beretta en un

breve estudio monográfico– practica desde el comienzo una política de

lealtad.» Su obra «es el cumplimiento de una política sabiamente

dirigida con meditado proceder y lealtad sin par».

Lo subraya en su puntual biografía el

padre Retana. Sintiéndose con derecho a la reconquista patria, respeta

al que se le declara vasallo. Vencido el adversario de su aliado moro,

no se vuelve contra éste. Guarda las treguas y los pactos. Quizá en su

corazón quiso también ganarles con esta conducta para la fe cristiana.

Se presume vehementemente que alguno de sus aliados la abrazó en

secreto. El rey de Baeza le entrega en rehén a un hijo, y éste,

convertido al cristianismo y bajo el título castellano de infante

Fernando Abdelmón (con el mismo nombre cristiano de pila del rey), es

luego uno de los pobladores de Sevilla. ¿No sería quizá San Fernando su

padrino de bautismo? Gracias a sus negociaciones con el emir de los

benimerines en Marruecos el papa Alejandro IV pudo enviar un legado al

sultán. Con varios San Fernandos, hoy tendría el África una faz

distinta.

Al coronar su cruzada, enfermo

ya de muerte, se declaraba a sí mismo en el fuero de Sevilla caballero

de Cristo, siervo de Santa María, alférez de Santiago. Iban envueltas

esas palabras en expresiones de adoración y gratitud a Dios, para

edificación de su pueblo. Ya los papas Gregorio IX e Inocencio IV le

habían proclamado «atleta de Cristo» y «campeón invicto de Jesucristo».

Aludían a sus resonantes victorias bélicas como cruzado de la

cristiandad y al espíritu que las animaba.

Como rey, San Fernando es una

figura que ha robado por igual el alma del pueblo y la de los

historiadores. De él se puede asegurar con toda verdad –se aventura a

decir el mesurado Feijoo– que en otra nación alguna non est inventus

similis illi [no se ha encontrado ninguno semejante a él].

Efectivamente, parece puesto en

la historia para tonificar el espíritu colectivo de los españoles en

cualquier momento de depresión espiritual.

Le sabemos austero y penitente.

Mas, pensando bien, ¿qué austeridad comparable a la constante entrega de

su vida al servicio de la Iglesia y de su pueblo por amor de Dios?

Cuando, guardando luto en

Benavente por la muerte de su mujer, doña Beatriz, supo mientras comía

el novelesco asalto nocturno de un puñado de sus caballeros a la

Ajarquía o arrabal de Córdoba, levantóse de la mesa, mandó ensillar el

caballo y se puso en camino, esperando, como sucedió, que sus caballeros

y las mesnadas le seguirían viéndole ir delante. Se entusiasmó, dice la

Crónica latina: «irruit… Domini Spiritus in rege». Veían los suyos que

todas sus decisiones iban animadas por una caridad santa. Parece que no

dejó el campamento para asistir a la boda de su hijo heredero ni al

conocer la muerte de su madre.

Diligencia significa

literalmente amor, y negligencia desamor. El que no es diligente es que

no ama en obras, o, de otro modo, que no ama de verdad. La diligencia,

en último término, es la caridad operante. Este quizá sea el mayor

ejemplo moral de San Fernando. Y, por ello, ninguno de los elogios que

debemos a su hijo, Alfonso X el Sabio, sea en el fondo tan elocuente

como éste: «no conoció el vicio ni el ocio».

Esa diligencia estaba alimentada

por su espíritu de oración. Retenido enfermo en Toledo, velaba de noche

para implorar la ayuda de Dios sobre su pueblo. «Si yo no velo

–replicaba a los que le pedían descansase–, ¿cómo podréis vosotros

dormir tranquilos?» Y su piedad, como la de todos los santos, mostrábase

en su especial devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen María.

A imitación de los caballeros de

su tiempo, que llevaban una reliquia de su dama consigo, San Fernando

portaba, asida por una anilla al arzón de su caballo, una imagen de

marfil de Santa María, la venerable «Virgen de las Batallas» que se

guarda en Sevilla. En campaña rezaba el oficio parvo mariano,

antecedente medieval del santo rosario. A la imagen patrona de su

ejército le levantó una capilla estable en el campamento durante el

asedio de Sevilla; es la «Virgen de los Reyes», que preside hoy una

espléndida capilla en la catedral sevillana. Renunciando a entrar como

vencedor en la capital de Andalucía, le cedió a esa imagen el honor de

presidir el cortejo triunfal. A Fernando III le debe, pues, inicialmente

Andalucía su devoción mariana. Florida y regalada herencia.

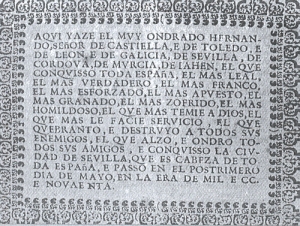

San Fernando quiso que no se le

hiciera estatua yacente; pero en su sepulcro grabaron en latín,

castellano, árabe y hebreo este epitafio impresionante: «Aquí yace el

Rey muy honrado Don Fernando, señor de Castiella é de Toledo, de León,

de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia é de Jaén, el que

conquistó toda España, el más leal, é el más verdadero, é el más franco,

é el más esforzado, é el más apuesto, é el más granado, é el más

sofrido, é el más omildoso, é el que más temie a Dios, é el que más le

facía servicio, é el que quebrantó é destruyó á todos sus enemigos, é el

que alzó y ondró á todos sus amigos, é conquistó la Cibdad de Sevilla,

que es cabeza de toda España, é passos hi en el postrimero día de Mayo,

en la era de mil et CC et noventa años.»

Que San Fernando sea perpetuo

modelo de gobernantes e interceda por que el nombre de Jesucristo sea

siempre debidamente santificado en nuestra Patria.